泥の中にアサリがいるかどうかを指針として生物がいるかを判断し泥環境を推測

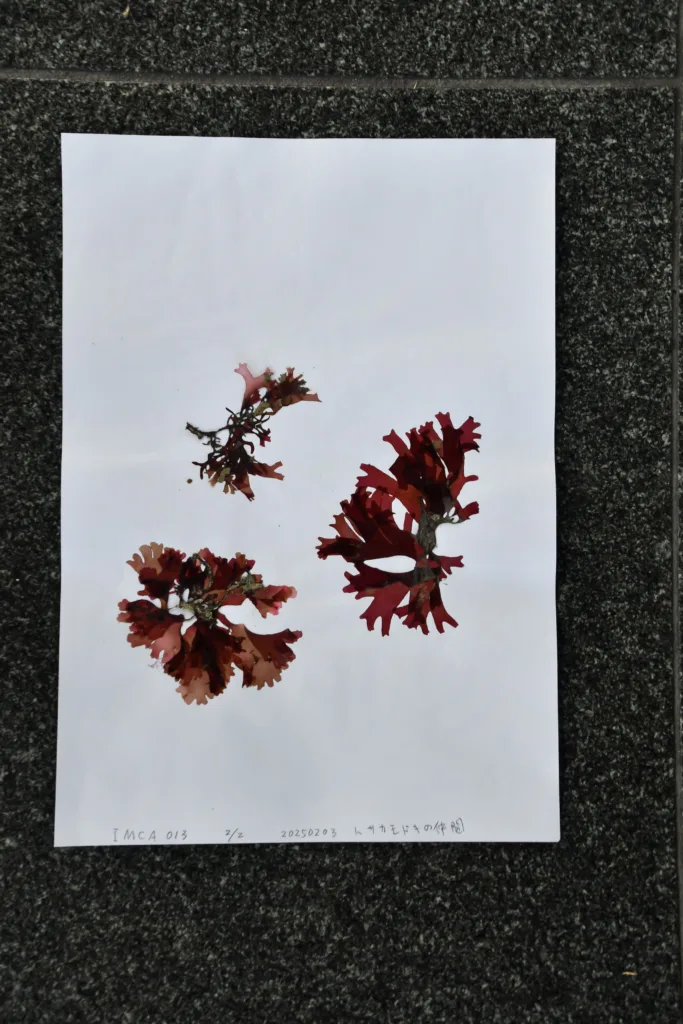

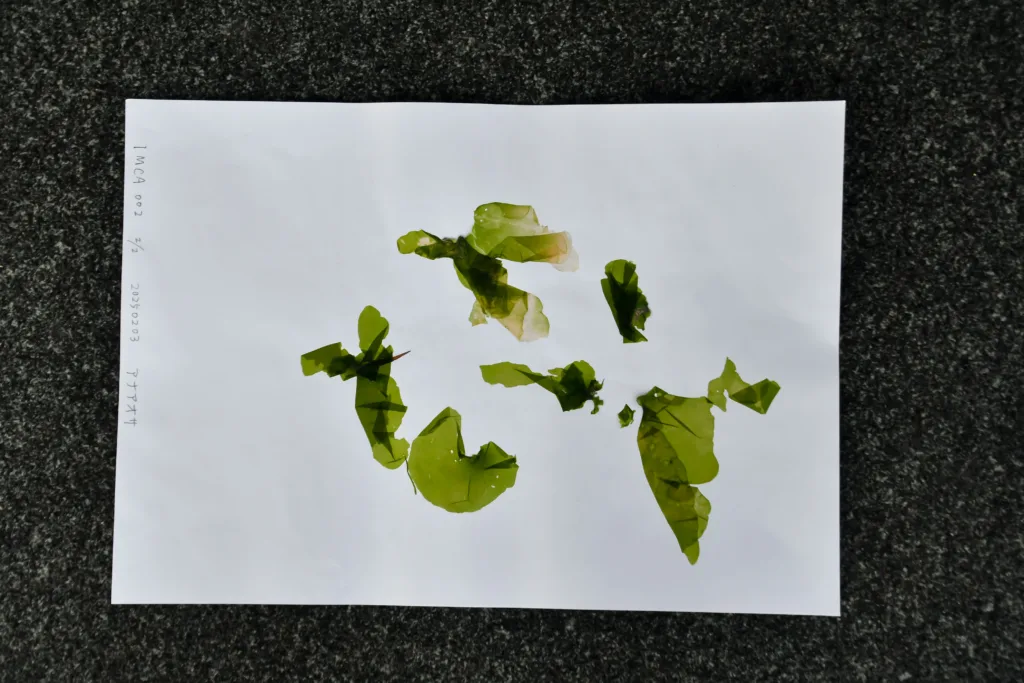

今治城のお堀の藻類調査

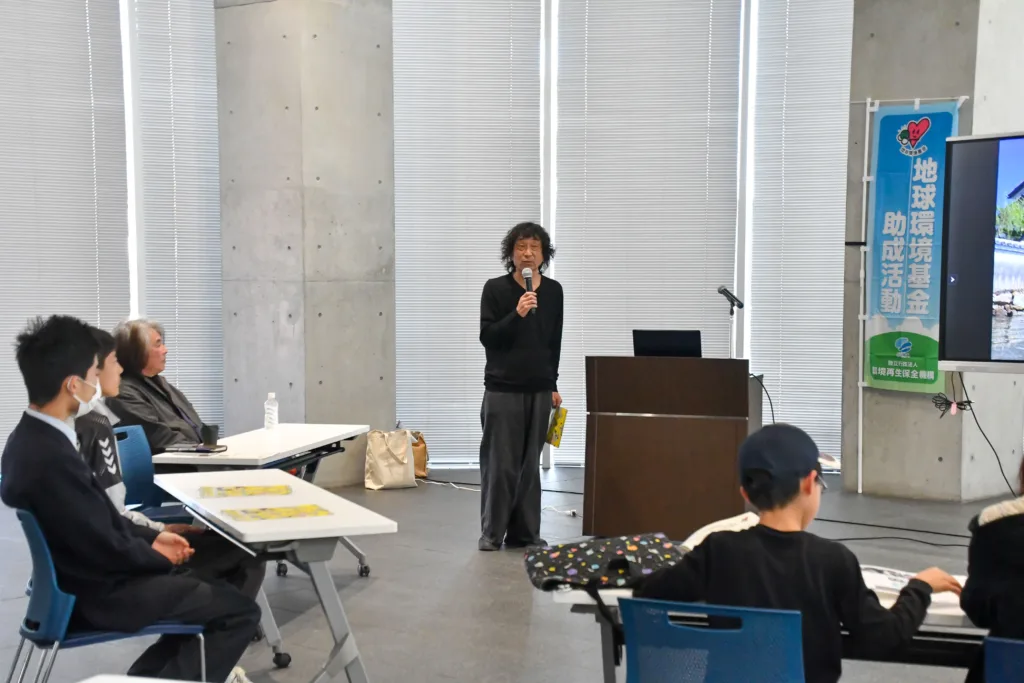

藤原陽一郎

基本的にはお堀の環境はいい所です。しかし場所によってバラツキがあります。今回の調査でアサリを指針としたのは、アサリが多くいる場所は「好気層(こうきそう)」と呼ばれる酸素が十分に供給されている層です。一方で、泥の底の方の「嫌気層(けんきそう)」では、アサリは生きていけません。嫌気層では酸素がほとんどないため、アサリを含む多くの好気性の生物は活動できないからです。ヒメシラトリは酸素が少ない所でも生きていける生物です。泥の深い所と浅い所では、棲んでいる貝に違いがあり、泥が深いところは嫌気環境であることが証明された。

今回の調査では合わせてお堀の藻類調査も行いました。2月の調査では12種類の藻類が確認されました。

指標としたアサリ

ヒメシラトリ

演題 今治城のお堀の歴史

講師 今治城 学芸員 藤本誉博

今治城に残っている地図から今治城のお堀を見てみると、今治城のお堀の大きさは幅約50m~70mで現在の堀の幅と一緒です。しかし深さを見てみると昔は不可さ2.4mとあり、現在はそれより若干浅いと考えられます。

江戸時代の今治城の堀の役割は、防御を固めるためです。お城は戦いを想定した建物で、攻めにくくするために、堀の幅を広くし、深くしました。明治時代以降の今治城の堀の役割は、昭和初期まで魚介類、牡蠣の養殖で使われ、娯楽として貸しボートがあり、自然公園として白鳥や国鳥がいました。これからは史跡として大切にし、堀だけでなくお城全体で自然環境を保護する必要があります。

講演後には参加者の皆さんから活発な質問があり、お城についての関心の高さがわかりました。こういった機会を数多く開催していきたいと改めて感じました。